11月6日,由中足联和英超联赛联合主办的“2025中英职业足球青训交流会”在海口举行。会上,来自英超阿森纳、桑德兰、布莱顿等俱乐部的专家都分享了自己在球员培养、教练培养方面的心得体会。中国各家职业俱乐部的代表列席会议,在此次学习当中受益良多。

除了来自英超的专家,一位日本教练的发言也引起了到场代表们的很大反响。他就是梅州客家足球俱乐部的青训总监:川合学。他在会议上做了分享,叙述了自己在青少年训练方面的一些经验。

“他讲得很细致。”一位参会代表评价:“英超的代表们也讲了很多很先进的内容,但以理念、体系为主。而这位日本教练讲的东西更贴近中国足球的实际,并且讲了许多可以具体落地的内容,很有用。”

川合学来到中国已经有7年的时间。他说:“我来这里不能说是为了利益。我更多的是想为中国足球贡献一份力量。”

“只有喜欢足球,孩子才会放弃手机和游戏”

川合学刚来梅州的时候,就感受到了这个城市与其他的中国大城市不是一个体量:“我们的基地所在的五华县,大概有150万人口;如果以整个梅州市来计算,人口大概在380万。这在中国只是一个小城市。我刚来的时候,这边甚至连肯德基、麦当劳都没有。”

城市体量小、人口少,直接为川合学的工作带来了很多挑战。第一个挑战就是选材。梅州客家梯队里85%左右都是本地球员,很多都是小个子。想从全国其他地方进行招生,对梅州客家来说是非常难的。所以,川合学需要从梅州本地有限的资源里,尽可能地培养出色的球员。

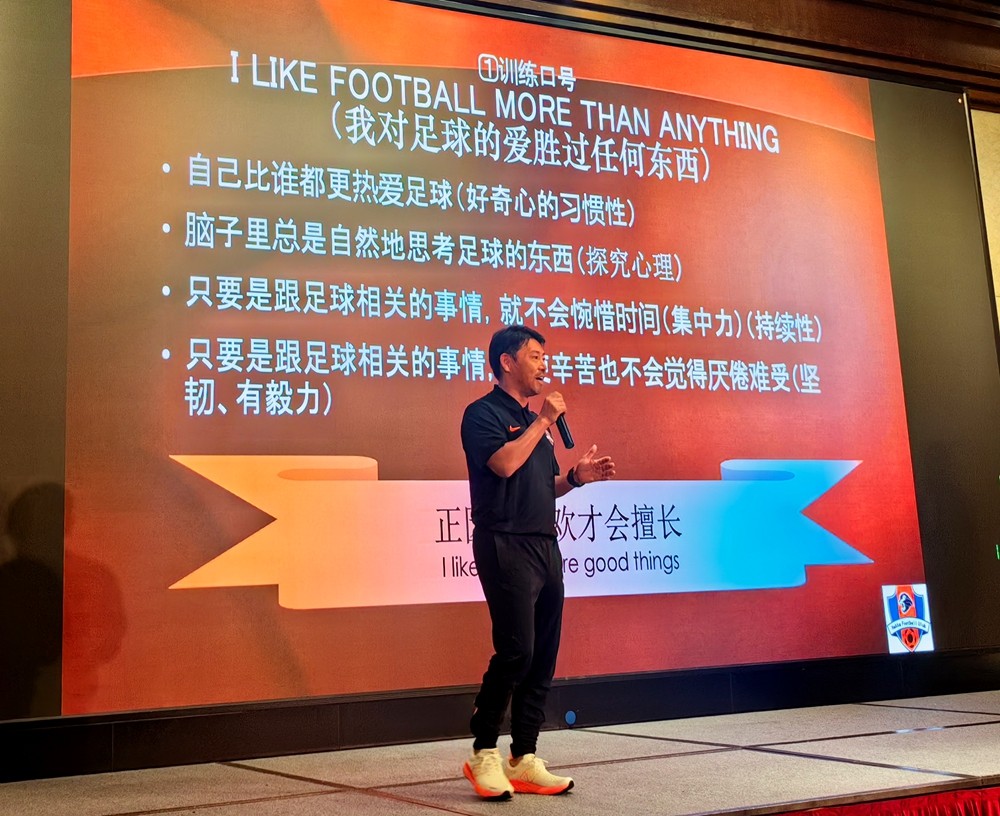

川合学为队员们设置了训练口号。第一个口号是:“我对足球的爱胜过任何东西”。第二个口号是:“成为一个优秀的人”。

“参加青训的小球员里,最终能够成为职业球员的人数是很少的。”川合学说:“首先要热爱足球,其次要通过足球成为一个非常好的人。至于是否能成为职业球员,那是之后的事情。”

在对小年龄段球员进行培养的时候,川合学并没有在技战术方面要求太多。他所做的最重要的工作,就是培养他们的兴趣:“孩子喜欢足球,自然就会去训练。只有喜欢,他才能在场上努力;只有喜欢,他才能放弃手机、放弃游戏。不然的话,我们不管用什么方法,也无法把他们限制在球场上逼他去踢球。只有喜欢,他们才会为了这项事业而奋斗。”

在川合学看来,日本虽然比中国更重视孩子的体育课,但也在近期面临着一些问题:“以前大家的户外玩耍都比较多。我就算不上体育课,也会去爬树或者做游戏。但现在不管哪个国家,玩手机、玩电脑的都比较多。这也渐渐形成了日本的一个问题。”

“许多中国小球员甚至不会跑步,姿势很奇怪”

在来到中国后不久,川合学对中国小球员的第一印象是身体不协调。“我7年前来的时候,见到的大多数小球员甚至不会跑步。或者说,他虽然在跑步,但他的姿势很奇怪。就算是职业青训里,许多孩子的摆臂动作和一般小孩子没有太多区别,横着甩手的情况也非常多。有些孩子甚至在没有控球的情况下,让他走两步路,调整一下步伐,都有失去平衡摔倒的可能性。”

此外,在青少年球员比赛里,如果出现身体对抗,很少有小球员能够灵巧地摆脱。他们往往会与对手缠斗在一起,拉拉扯扯,导致比赛陷入混乱,净比赛时间下降。

这种现象之所以会产生,川合学认为是体育课不足导致的结果。他认为,如果要把球踢好,那就不能只会用脚,而是要让整个身体配合起来。

“比如说,长传球的动作就需要摆臂去平衡整个身体。做短传球,整个身体就需要一个紧凑的动作。所以我刚来之后,更多地是在教大家如何运用好自己的身体、熟悉自己的身体。”

为了改变中国小球员们僵硬的身体,川合学从日本带来了一些训练身体柔韧性的方法。他要求球员们通过肩胛骨的来回活动,带动全身的动作,共有八个活动方向。然后,再利用上半身的活动,带动下半身的传球、带球等技术动作,提升小球员的身体协调性。“通过不断地重复训练,终于让球员们的姿势多多少少更接近我们理想当中的样子。”川合学说。

“练颠球的同时,也要完成其他动作”

在小球员12岁之前,川合学重视他们个人能力的提高:“因为梅州处于一个选材面窄的地方。我们在球员不多的前提下,要注重怎么让个人发挥得更好,让每个孩子停球、控球等各项能力都得到锻炼,从而能对他们的个人能力进行更大的提高。”

当然,个人技术和球感的训练,往往是很枯燥的。尤其是颠球训练,动作单一且不断地重复,很容易让小球员产生乏味无聊的感觉。为了让孩子们在训练中更有乐趣,川合学把颠球训练和协调性训练结合了起来:他让孩子们在颠球过程中,不光要做颠球的动作,还要完成观察之类的其他任务。比如一边颠球、一边手上还要做出其他的动作;或者一边颠球,一边把训练背心传递给其他人。

“其实,中国孩子有中国孩子的特点。”川合学说:“如果在日本,日本的孩子进行单一的球感训练时,大多数孩子是不愿意的。有些孩子话说得很直接,说:‘教练,这真的太无聊了。’但是中国孩子很听话,教练讲的东西他愿意花时间去练。因为这样,我们自然会想办法,让他们练得更开心一点。”

“我没说可以或者不可以,一切都是他们自己思考的结果”

在掌握了基础的球感和技术动作之后,川合学认为:观察与判断应当成为训练的核心。

“现在是信息发达的时代。”川合学说:“不管哪个国家的联赛,包括英超球队的训练,我们在网上都能搜到。我们完全可以复制他们的训练方法,让孩子去练。但差距体现在哪里?就体现在观察与判断上。能不能看到同样的一个景象,就是我们和高水平联赛最大的区别。”

为此,川合学设计了一个独特的训练模式:

把孩子们分成两队,每队6个人。第一队当中,3个人穿红色背心,3个人穿黄色背心;第二队当中,3个人穿蓝色背心,3个人穿绿色背心。另外再设置2人穿橙色背心,作为两方都可以传球的第三组。

训练的要求是:可以把球传给同队的人或第三组的队员,但不能传给身穿同样颜色背心的人。例如:一名穿红色背心的队员,只能把球传给黄色或橙色,不能传给红、蓝、绿;一名穿蓝色背心的队员,只能把球传给绿色或橙色,不能传给蓝、红、黄。

这个训练方式,不但要求队员要不停地观察,而且脑子里要不停地思考。川合学刚开始实行这个训练方法的时候,小球员们出现了一些错误。比如,一个穿绿背心的球员拿球之后,本能地就想把球传给同样穿绿色的球员。但当他准备出脚的一瞬间意识到了不对,想要临时改变传球线路,这一犹豫就导致了传球失误。

训练开始时,小球员们乱作一团。但川合学并没有频繁地中断训练,而是让他们自己慢慢适应、观察和思考。小球员们通过自己的思考,逐渐知道了该到哪里去接应,接球前就提前观察。渐渐地,大家接应的位置就越来越好了。

在训练当中,还出现了一个有意思的现象:一位穿着绿背心的小球员习惯于踢左边的位置,但左边也都挤着同样穿绿背心的球员。这导致他没有接应点,到了左路以后没法传球。这位小球员的处理办法是:直接脱下了绿背心,找了一位红背心的球员调换了背心。川合学看到了这一幕,但他并未干预或阻止。

“我没有说可以或者不可以,这都是他们自己思考的结果。”川合学说:“这也是思考的一种进步。通过这种‘狡猾’的小技巧,可以看出球员的创意和想法,这完全是一种好事:从遵循规则到利用规则。”

在整个训练过程里,川合学甚至什么都没有讲,通过球员们自己的思考,就让他们获得了进步。

“把孩子培养成好人还是坏人,终究要看大人”

日本足球向来是中国足球的长期学习对象。但川合学认为,中国足球的情况是独特的,也是和日本很不一样的。

“有人会认为:我在日本做青训做了那么多年,把那里的经验拿过来直接照做不就行了吗?实际上并不是的。每个国家有每个国家不同的情况,我必须因材施教,根据不同的情况来设置不同的训练课题。而且,现代足球在不断地进化当中。我之前在英国学习的时候,听说英超如果有一个新的战术,大概三个月左右就会被大家摸清,就不再有效果了。因此必须不断进步,才能够取得更好的效果。”

由于梅州客家并不是一个财力雄厚的俱乐部,因此对自己青训球员的依赖度较高。川合学说:“我们希望年轻球员可以多上场。我们的目标是:在球员18岁的时候,把所有能教的内容都教给他。这样,他在18岁的时候就可以在联赛里出场。然后,他如果可以在联赛里积累好的经验,到了20多岁的时候,如果能入选各级国字号球队就更好了。要是他能够为俱乐部留下一笔转会费,或者到国外留洋,我们就发挥了造血的功能,那就是我们最好的目标。最后,这名球员如果到了30岁左右,能够回到梅州,反哺他的母队,就是对梅州客家青训最好的一个认可。”

在讲座的最后,川合学总结了自己的青训理念:

“我觉得,世界上所有的人都是一样的。把孩子培养成好人还是坏人,终究是要看每个国家的大人;教练有改变,球员就会有改变。家长有改变,孩子也自然会有改变。我们要以球员为本,让他们享受这项运动,开心地去从事这项运动。”