今年7月初,我回了趟徐州的家。那天晚上,离家不远处的奥体中心正在举办徐州队对战南通队的苏超比赛。家人买好了小吃,说在家等我,晚上一起看苏超。那是我人生中第一次真真切切地在自己身上体会到体育竞技与地方身份认同的连接。

我第一次模模糊糊地意识到自己的“足球地域忠诚”欠缺,是在12岁那年。

那时的我时而看中超比赛,最喜欢的球队是广州恒大。虽然并不专业,但也幼稚地体会到足球所带来的激情。那一年,传出外援球员孔卡要和恒大解约回巴西的消息。我看了很多新闻与分析,一知半解。但一则新闻令我印象深刻,内容是孔卡怀念拉美的足球文化。他在采访里提到:他在中国很少看到有球迷在日常场合穿着球队球衣,也无法理解中国球迷的本地性不强,不同地方的球队球迷之间也没有那么强烈的对立。

那是我第一次意识到,我作为江苏人,支持的却是广州队。我试着回想江苏有什么球队,脑子里弹出“江苏舜天”这个名字,因为偶尔看比赛或者新闻看到过,但对“江苏舜天”没有深刻的感受。

一方面,我觉得应该支持我喜欢的球队,我看过的比赛里我觉得广州队最强,所以我选择广州队。另一方面,印证“散装江苏”的笑话,我一直觉得我是徐州人而不是江苏人,“江苏舜天”这个名字无法激起我的任何身份认同,甚至让我有点反感。

后来高中住校,我渐渐不再看球。大学时我选了西班牙语专业,又去了西班牙留学。在巴塞罗那,我第一次感受到强烈的足球地域文化——走在街上,可以看到巴萨官方的周边商店,巷子里的纪念品小店里也挂满非官方的巴萨球衣。时常看到穿巴萨球衣的人,尤其是在比赛日;一些加泰罗尼亚网红博主做穿搭分享时,也会加入巴萨球衣的元素。巴萨的大小足球比赛都会在当地酒吧播放,人们一边喝酒吃小吃,一边看球赛,齐声发出兴奋或可惜的惊叹。

巴塞罗那的一家酒吧播放巴萨球赛。

巴塞罗那的一家酒吧播放巴萨球赛。

起初我对这种足球地域文化无感,因为那时我正处于对集体主义文化的反叛阶段。我在巴塞罗那读书,在政治传播学的课上学到一个概念叫“假参与”(pseudoparticipation),讲西方政客煽动选民狂热支持,但事实上政治斗争的过程与结局,真正的受益方,都与选民无太大关联。而由于“假参与”的心理,选民会觉得自己失败或赢得了一场斗争。

那堂课用足球比赛举例子,大概是说,球迷在看球赛时大声叫嚷,赢球后放肆庆祝,仿佛这场比赛他们也参与其中——但实际上踢球的人不是他们,拿奖金的也不是他们。在那之后,我像是有了理论支撑,对这样的足球文化嗤之以鼻,甚至一度庆幸自己的来处没有这么激情的足球地域忠诚。

2024年夏天,欧洲杯。每逢西班牙队的比赛日,我便和来自西班牙和拉美的朋友们去巴塞罗那市中心的一家小酒吧吃小吃,看比赛。决赛那天,西班牙对阵英格兰。巴塞罗那市中心的加泰罗尼亚广场用大屏播放比赛直播,人山人海。我和朋友们仍然去那家常去的酒吧看球,里面同样早已满座,都是准备看球赛的人,我们只能站在吧台旁,端着盘子站着吃辣酱炸土豆。

许多人穿着球衣,尽管是西班牙国家队的比赛,穿巴萨球衣的人也远多于穿西班牙球衣的人。我旁边的一个西班牙小朋友穿着佩德里的球衣,喝妈妈给他点的可乐。另一个男人带着孩子进来想找座位,他们都穿着亚马尔的球衣。

看球时,我和朋友们就赛况进行讨论,质疑裁判的某个判罚,称赞某个年轻球员未进但想法很好的射门,聊着比赛节奏的变化等等。我的智利好朋友开玩笑对我说,没想到我懂足球,因为当他想到“中国”时,似乎很难将其与“足球”进行很强的关联。

那天,西班牙赢了比赛,市中心的人们纷纷走上街头,彻夜狂欢。回家的路上水泄不通,有几个西班牙男孩爬到加泰罗尼亚广场的大垃圾桶上,脱了上衣在空中挥舞,带着人群用西班牙语齐声喊支持西班牙队的口号。

那一刻,我再次想起“假参与”的概念,但我难以避免地也被这座城市的足球地域文化影响。后来我逐渐意识到,只用一个概念去理解一种文化现象实在有失偏颇,而地方足球俱乐部的发展实际上能为城市建设带来许多益处。

例如就业机会,我在巴塞罗那的许多朋友的工作都与巴萨俱乐部有着直接或间接的联系。有人是巴萨的数据库工程师,有人在巴萨的官方商店做销售,有人打工的餐厅承包过巴萨工作人员的会餐,甚至在街头背着包裹非法兜售的非洲人团体都曾跟我说,销量最好的产品是亚马尔的盗版球衣。

以及城市文化的推动,许多当地人将对巴萨的支持与对巴塞罗那的情感联系起来,诺坎普球场是当地的重要地标,巴萨的许多官方宣传内容里也会注意加泰罗尼亚语的使用,维持地方文化的发展。另外,尽管男女足商业价值及所受关注度不平等仍普遍存在,巴萨的日常宣传里也会有女足的出现。圣家堂地铁站的广告大屏上设有巴萨代言的广告海报,艾塔纳和亚马尔的形象同时出现。这些对推动性别平等的认识或许也能起到一定作用。

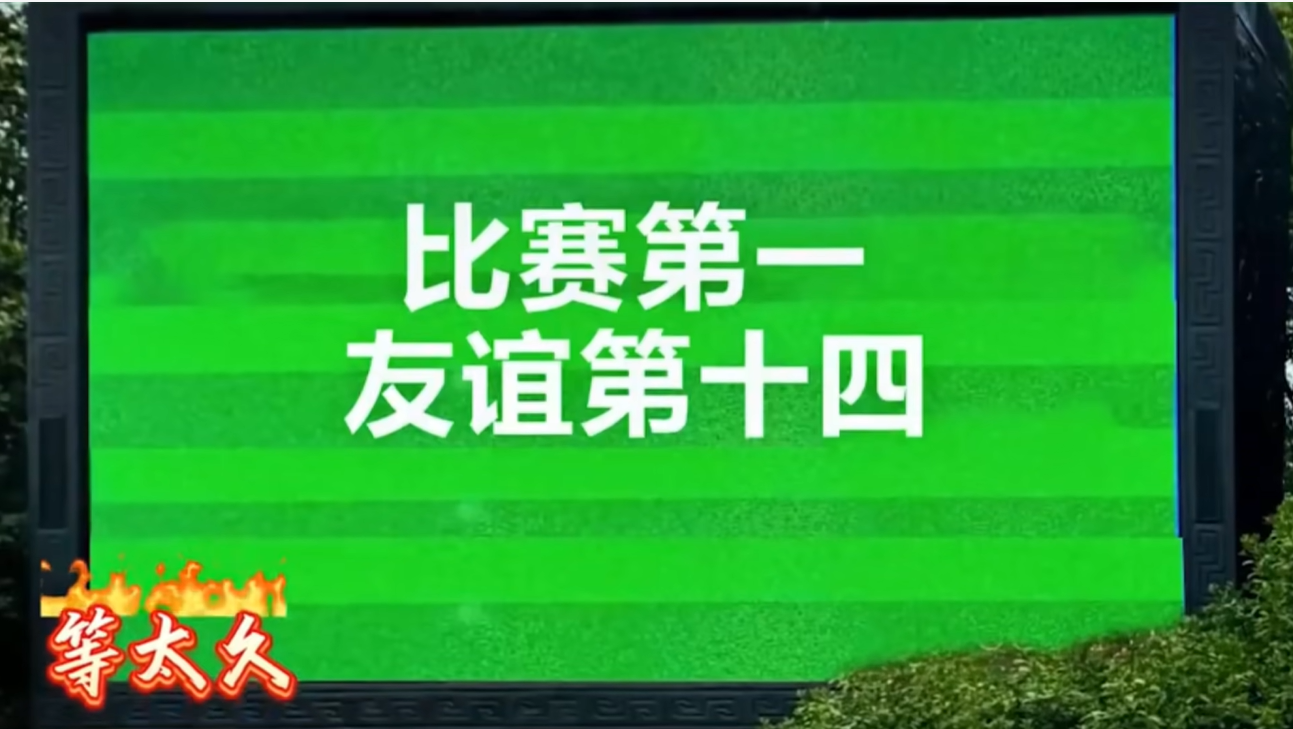

一年后,我借着夏天的某个周末,短暂地回到家乡。在这期间,我经历了毕业和回国北漂工作,足球再次退出我的生活,我也已离乡六年,偶尔回家也是匆匆回忙忙去。那个周末回到家里,家人讨论苏超就好像地方足球文化自然地是生活的一部分。比赛日,地方电视台播放苏超主题曲,MV里出现“比赛第一,友谊第十四”的玩笑,江苏十三座城市的风光和代表吉祥物不断闪过。

我想起还在徐州时,假期去其他江苏城市旅游,或是去其他江苏城市参加省别高中竞赛的经历。本地的餐厅和商圈的宣传里都提到会在大屏幕上播放苏超比赛,我看着一个个宣传广告,熟悉的地方,想起在徐州和朋友们聚餐逛街的日子。

比赛开始前,高中时的好朋友约我在云龙万达附近的一家徐州菜馆吃晚饭。我们聊起近况,她说毕业后她选择回来,指了指餐厅对面的一家江苏银行,说她就在那里上班。于是我们顺便聊起其他同学,许多人现在都回了徐州或者在其他江苏城市,在当地的企业或机构工作。

那天和朋友一起吃的徐州地锅鸡

那天和朋友一起吃的徐州地锅鸡

回家后看比赛,看到总冠名是江苏银行,想起了这位朋友。又看到徐州队的球衣上写着维维的名字,想起小时候,爸爸有一位在维维上班的朋友,有时会送给我维维豆奶喝。后来去北京上大学,有一次惊喜地发现学校超市进了维维豆奶的货,尽管那家超市总溢价,我也常去买维维豆奶。

刚从北京回徐州的我对苏超一无所知,我问家人,这种非职业比赛,球员都是从哪里来的?家人说,徐州队有许多球员“都是徐师大的学生。”——江苏师范大学曾经叫作徐州师范大学,尽管2011年进行了更名,很多老徐州人还是会将其称为“徐师大“。我中学的许多老师都毕业于这所院校。

这时,我突然感到了我在留学时总有些嘲笑却又羡慕的巴塞罗那人看巴萨比赛的感觉——这是我的家乡的球赛,这一切都与我有关。

观看球赛时我其实更加惊喜。比赛的观赏性丝毫不输职业球赛,而且或许正因为是业余比赛,球员的拼抢热情并不会被自我保护意识熄灭,看得十分过瘾。我妈说我不在徐州错过了太多精彩时刻,她说前不久徐州队的花姜敏7秒过了5个人破门,让人很难相信这是地方业余比赛。

过了会儿南通队的李贤成踢进点球,我在家哀嚎,同时竟然听到小区里有人放起了鞭炮。我们又气又笑,说这也不逢年过节,大晚上放鞭炮,肯定是小区里住了南通人在庆祝进球。我发了朋友圈讲这件事,说真是生气。一位大学同学给我评论调侃,说她“代表南通人向徐州人道歉。”我这才知道原来她也是江苏人。

在北京时,我很羡慕其他省份的朋友总能听别人讲几句普通话就识别出难改的乡音,然后进行“老乡见老乡”的相认。而江苏的城市各自有各自的方言与文化,我从来认不出谁是江苏人,认出来了也不觉得“江苏人”这个身份给我们带来什么共同之处。但那天,我在社交媒体上看到江苏人一起讨论苏超球员的表现,很多客场球队的球迷打算去主场城市看比赛,纷纷讨论江苏各个城市有什么好吃好玩的。我第一次觉得“江苏人”这个词没有那么刺耳了,我甚至觉得我是“江苏人”。

回北京后,我没有再看苏超比赛,因为离开了江苏就离开了观看苏超的氛围,自己一个人在出租屋看徐州队的比赛的话,恐怕我只会孤独难过。但苏超没有立即离开我的生活,许多在家乡工作的朋友仍然在朋友圈里讨论之后的比赛。

没过多久,一位认识的西班牙记者问我苏超的具体情况。我找出数据:彼时苏超的场均观众人数已达到3.9万,个别单场观看人数破6万,赞助商数量增至29家。一个地方业余球赛创造出这样的数据,吸引了足球国家西班牙的媒体。他们咨询了一位在北京的职业球赛工作人员,对方回复的看法是“苏超只是业余比赛,宣传做得比较好。但不值得费力做这个报道。”

我对此持强烈反对意见,于是我努力说服他们请继续保持对苏超的兴趣,并提出帮忙联系媒体通道。但在联系各个途径时,要么没有回复,要么对方没有协调外媒报道的权限但也不确定谁有这个权限,要么在各方帮助联系后却仍遭到婉拒。此事作罢。

后来家人朋友看到我写的“拟采访大纲”里有这样一个问题:中国足球目前的机制有哪些利弊?他们说这个问题实在是尖锐,还好人家婉拒采访了。我不高兴。一个问题尖锐,不代表它是坏问题。我看到了苏超的热烈,这代表我们的足球文化其实有巨大的潜力;而潜力越巨大,却也说明我们原有的机制不足以将这潜力释放。

持续了7个月的苏超就要迎来决赛,令人有些不舍。有时正是这样规模不大,持续不久的“零星工程”,却能带来有效的改变。它不必承担改变全局的重任,但能让人们在球场上相遇、连接,在失败与重来中相信努力的意义。